Llamas en el Camino Licio

En las postrimerías del siglo pasado, Kate Clow fundo dos caminos de largo recorrido en Turquía: St Paul´s Trail y The Lycian Way,siguiendo las señalizaciones europeas para recorridos superiores a cincuenta kilómetros de distancia. Estas señalizaciones consisten en una raya blanca sobre una roja.

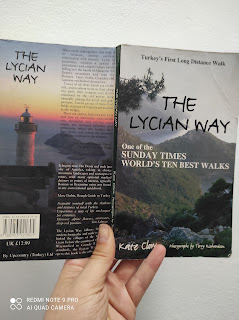

The Lycian Way fue lo que más me llamó la atención en mi búsqueda de una ruta interesante por Turquía o países colindantes. Por eso, lo primero que hice fue comprar la única guía disponible en el mercado, creada por la misma persona que diseñó esta ruta de aproximadamente 500 kilómetro de longitud. Recorre la accidentada geografía de la costa de Licia, llena de promontorios, acantilados, montañas y playas salvajes, a veces de difícil acceso. Asimismo, la ruta pasa por numerosos yacimientos arqueológicos del antiguo pueblo licio.

Cabe señalar que esta ruta no es un camino de Santiago, sino que se asemeja más a realizar la Transpirenaica sin ser tan dura. Por lo tanto es importante estar preparado para enfrentar el desafío si se desea completarla de principio a fin. Sin embargo, si se planea hacer solo algunas etapas, la preparación física requerida no será tan exigente.

La ruta atraviesa numerosas aldeas y algunas poblaciones de cierta relevancia. por lo que encontrar alojamiento y abastecimiento pocas veces será un quebradero de cabeza. Aún que, en verano, puede haber escasez de agua en muchas fuentes públicas a lo largo del recorrido ,por lo que es importante llevar suficiente agua para evitar la sed en tramos largos si no somos previsores.

Ya. Lo sé. Cuando hayáis concluido de leer este post, podríais llegar a pensar, con toda la razón del mundo:¿para qué diablos nos da consejos si él hizo todo lo contrario?¿por qué acaso soy humano? Ya me entendéis,creo.

Pero lo que no puedo negar, y ya sé que es algo subjetivo, es que los cien kilómetros que recorrí por este magnífico camino no pueden ser descritos adecuadamente debido a mi limitado vocabulario. ¡Fue una experiencia maravillosa para el viajero pesimista! De eso que nos os quede ninguna duda. Probablemente una de las rutas más hermosas que he tenido oportunidad de recorrer a lo largo de mi vida.

El titulo del libro es el siguiente: The Lycian way de Kate Clow.

Ahora, a continuación, os narraré una de mis últimos días antes de abandonar la idea de completar la ruta debido a la falta de preparación física y las altas temperaturas con las que tuve que lidiar.

Sábado, 14 de junio de 2008.

Entrando en materia

El día que Satán decidió mudarse de finca, aquí en Licia

En aquel día caluroso, me desperté temprano con la determinación de hacer progresos significativos en mi ruta y con el anhelo de que mis músculos fatigados se hubieran recuperado y adaptado a la exigencia de la ruta.

Los primeros kilómetros de recorrido fácil, sin el “gas metano” del cielo quemando mi cuerpo, elevaron mi moral y me vine arriba. Me sentí optimista y emocionado otra vez, como cuando inicie la ruta el primer día, atravesando ese arco de triunfo que daba a los senderistas la bienvenida al The Lycian Way, pensando que el resto de la ruta sería igual de llevadera. Sin embargo, me devolvió al verdadero escenario infernal, donde el calor sofocante y la incomodidad constante de mi cuerpo a los desniveles orográficos no me permitían tener pensamientos claros y tranquilos mientras caminaba.

Y es que cuando caminamos, existen momentos de maravillosa claridad, que me hace pensar que tenemos conexión directa con la Creación, donde los pensamientos fluyen libremente, sin interferencias. Pero, por supuesto, eso solo puede ocurrir cuando el cuerpo no padece. Y mi cuerpo era una fuente de lamentaciones aquellos días.

No tardé mucho en llegar a una villa de agricultores llamada Bogäzici. Allí vi a un hombre bajito y narizudo que araba unas tierras fértiles. Estaba protegido del sol por un sombrero de paja de ala ancha. Me acerqué a él y le pregunté si había alguna tienda donde pudiera comprar algo. Por fortuna, había una tienda, pero aún era muy temprano. Apenas eran las ocho y media de la mañana, aunque debido al calor, parecía que estábamos en pleno mediodía sofocante. Debía esperar si quería comer y beber algo.

La impaciencia se apoderó de mí, no quería perder tiempo en esas horas todavía relativamente benevolentes para los seres vivos. No deseaba enfrentarme nuevamente a las horas centrales del día mientras caminaba. Así que, apenas cinco minutos de sentarme del asiento adosado a la fachada, me levanté y proseguí el camino, llevando la cantimplora medio llena. Eché todas mis cartas a la suerte.

Enseguida, tornó el camino llano a transformarse en empinadas laderas boscosas que requería del El viajero pesimista un esfuerzo agotador. Cada diez minutos, me veía obligado a quitarme la pesada mochila de mis anchas espaldas y tomar aliento. A pesar de intentarlo una y otra vez, cada vez estaba más claro que terminaría perdiendo esta batalla, fraguada en casa. No solo la determinación del corazón era suficiente en esta empresa.

Eran tan solo las diez de la mañana, y mi cuerpo parecía una cascada como las Cataratas del Niágara. Estaba perdiendo una gran cantidad de líquido, y eso no era una buena noticia para mí, ya que solo quedaba un cuarto de agua en mi cantimplora de un litro.

Entraba a Dodurga, otro villorrio más. Un pastor delgado, cuyo rostro marcaba las marcas del impecable sol, envejecido prematuramente por su efecto de exponerse muchas horas al aire libre, se me acercó de inmediato al pasar junto al camino de tierra que bordeaba su humilde casa. A pesar de mi embotamiento mental, pronto sospeché que su ayuda no era completamente desinteresada. Resultaba curioso que el lugar no fuera muy turístico para justificar su emprendimiento. El tío era un adelantado de su tiempo. Podríamos decir, usando un término común en el mundo empresarial, que era un visionario el cabrón.

Su humilde casa pretendía transformarla en una pensión. Me invitó a entrar y me hizo sentar. Preparó su obediente y complaciente mujer un delicioso almuerzo turco para mí; tradicional ( kahvalti) compuesto de queso fresco, tomate, aceitunas negras, pepino… acompañado de té negro. Sabía que tenía un precio, que no era un invitado, sino un huésped, a pesar que no lo expresara directamente. Permití que continuara. Después de terminar la comida, me ofreció la posibilidad de quedarme a dormir en una habitación que prepararía su mujer con esmero. Le agradecí el gesto y le pagué por los servicios ofrecidos que recuerdo que fue un precio razonablemente justo.

En las inmediaciones de la aldea y siguiendo la ruta, me topé con un campo salpicado de impresionantes sarcófagos de la época romana y bizantina que por su elaboración estaba claro que no era el descanso eterno ni de artesanos ni agricultores de aquel tiempo. Eran piezas sobrias, robustas e imponentes. Algunas estructuras recordaban ligeramente la parte superior de los hórreos gallegos en sus líneas, no en su material.

En la afueras de la aldea de Dodurga había una hermosa explanada arbolada para poder plantar mi tienda de campaña, tal como recomendaba Kate Clow, era un sitio excepcional si hubiera optado por pernoctar allí.

En las siguientes horas, a pesar del calor infernal, el terreno era más suave y menos exigentes. Siguiendo las indicaciones de Kate en su libro, busqué en un área una cisterna. ¡Voila! La encontré. El problema vino cuando abrí la tapa y vi que estaba completamente seco su interior. Y ya no me quedaba agua, a pesar de haber reabastecido en la humilde casa.

Estaba tan sediento que no puede resistir la tentación de acceder sin invitación a una casa, al borde del camino, con un patio interior lleno de gente charlando a la sombra de los techos de paja. Me miraron atónitos al verme, pero acabaron ofreciéndome un asiento y agua. En aquel entonces no era vegetariano, así que acepté quedarme a comer con ellos una parrillada de carne. La hermosa propietaria de la casa no quiso aceptar una compensación económica. Esta vez, no era la ambición empresarial la que guiaba a esta persona, sino su altruismo o sus fuertes creencias musulmanas ante los extranjeros. Se lo agradecí y continúe mi camino con el estómago demasiado lleno para caminar, pero tenía que llegar a mi destino.

Continué por una descendiente pista de tierra antes de desviarme por un sendero rodeado por una gran pineda, un motorista se detuvo a mi lado, justo en la entrada de una cantera para averiguar qué estaba haciendo por allí y se ofreció a llevarme al pueblo más cercano. Al enterarse de que era de nacionalidad española insistió en presentarme al responsable de la cantera, quién aparentemente, por lo que entendí, era compatriota. Agradecí amablemente la propuesta, pero no quería retrasarme más y , por favor, no necesitaba comer más, ya que me veía ante otra mesa copiosamente llena de comida, ya que todavía me quedaban varios kilómetros hasta mi destino final.

En en el sendero, ascendí un par de kilómetros antes de empezar a descender por una sinuosa senda que acabó introduciéndose en un peligroso precipicio que llegaba hasta el mar. Cualquier error ese tramo hubiera sido mortal. Debía tener sumo cuidado, ya que aunque el camino no era holgado era lo suficiente ancho para no caerse si no tropezaba con alguna raíz u obstáculo natural. El mayor desafío, no era la senda en sí, sino el cansancio que no me impedía pensar con claridad. Finalmente, dejé atrás este peligroso paso y continué descendiendo por caminos donde los cruces no estaban completamente bien señalizados, creando confusión. Tuve que leer detenidamente las indicaciones de la guía para elegir el camino correcto.

En la lejanía, en un amplia pradera, divisé un rebaño de ovejas sin su pastor, Esta imagen me recordó las historias que había leído sobre el perro más poderoso de la península de Anatolía, el Kangal turco, conocido por ser un excelente cuidador de animales de rebaño. Se decía que era el perro más fuerte del mundo, de gran tamaño y capaz de enfrentarse a osos y jaurías de lobos y salir victorioso. Y a pesar de ser un animal sociable e inteligente cuando se le cría entre personas, también es valiente y agresivo cuando se le cría para proteger rebaños. No dudaría en atacar a un intruso despistado que intentara pasar entre las ovejas. Su pelaje se mimetiza perfectamente con los miembros del rebaño, dificultando la detección temprana. Así que tenía muy claro que tenía que evitar cruzarme con un rebaño sin la presencia cercana del pastor. Si era necesario daría marcha atrás o esperaría hasta que abandonaran el área por donde debía continuar mi camino, Por suerte, mi camino no confluía con su camino.

Eran las tres y media cuando llegué a Gavuragili, una aldea que carecía de servicios. Estaba rodeada de un bosque espléndidamente tupido de árboles que le daban un aspecto magnífico. Cerca se encontraba una carretera comarcal que descendía de forma gradual, bordeada por extensas fincas valladas. Una vez más, me encontraba ante la posibilidad de abastecerme de agua en una fuente de agua y, una vez más, no había ni una gota disponible para llenar mi cantimplora. Sentí una sed insoportable, mi boca estaba seca y comenzaba a experimentar leves síntomas de deshidratación.

Decidí abandonar los senderos señalizados y seguir el camino asfaltado a mi destino final. Descendía lentamente, tambaleándome ligeramente de un lado a otro en pequeños pasos, como si fuera un borracho que había pasado toda la noche de fiesta, sintiendo un ligero embotamiento. Mis fuerzas anímicas empezaban a abandonarme y cada vez veía como una posibilidad real dormir en cualquier rincón que me ofreciera el margen de aquella carretera comarcal. Necesitaba desesperadamente encontrar un oasis en aquel desierto de vegetación de tonalidades verdosas tenues.

Y aparecieron mis salvadores en la cabina de un camión rígido. No dejé pasar la oportunidad que se me presentaba en esa carretera poco transitada. Sin pensarlo dos veces, porque si lo hubiera pensado tres veces no lo hubiera hecho, me coloqué en medio de la carretera para detenerlos. Si querían atropellarme, era su decisión, pero no, no eran asesinos, sino personas compasivas que se apiadaron de mí. Aunque no entendíamos ni una palabra del idioma del otro, logramos comunicarnos a través de gestos. Parecieron comprender la desesperación de mi rostro y me ofrecieron una botella de litro y medio de agua fresca sin aceptar que se la devolviera. Ellos iban a pasar la tarde pescando. Les agradecí profundamente a esas generosas almas por su amabilidad y ayuda desinteresada.

Seguí con renovada energía los pocos quilómetros que me quedaban. Pronto me encontré en uno de los extremos de la salvaje y solitaria playa de Patara que se extendía a lo largo de veinte kilómetros. En ese punto, un riachuelo desembocaba en el mar y por allí cruce por un frágil puente colgante. Al otro lado de la orilla, se encontraba un solitario restaurante en medio de un paisaje ancestral: arbustos y hierbas rodeados de montículos de arena. Un ecosistema difícil de ver en la península ibérica, conquistada nuestras costas por el hormigón.

Entré en la terraza, donde había mesas y sillas vacías ,y le pregunté a un chaval si donde había acampado podía estar, al lado del riachuelo. El chico no sabía qué responder, así que llamó a un hombre de unos cuarenta años que me explicó que debía plantar en otro lado la tienda, que podía hacerlo en el área de estacionamiento detrás del restaurante, aunque no me resultaba muy cómodo ya que, aunque no hubiera coches, seguía siendo un estacionamiento y el terreno no era tan cómodo. A esa hora de la tarde, cercana al ocaso, las opciones se había disipado: al menos que quisiera coger un taxi.

Cené un melón (la cocina estaba cerrada) y llené el estómago de refrescos gaseosos. ¡Un gran chute de glucosa! Lo cual más tarde me pasaría factura con sonoras flatulencias que a nadie molestó en la tranquilidad de la noche y dentro de la tienda.

No fue la mejor noche de mi vida, la pasé en un estado de semi-sueño debido a la incomodidad del terreno. Estaba lleno de pequeñas piedras que presionaban dolorosamente mi cuerpo, lo que me obligaba a cambiar de posición cada veinte o treinta minutos. Además, tenía que lidiar con la presencia de perros callejeros que se acercaban a mi tienda y me ladraban, aunque lograba ahuyentarlos al abrir la cremallera de la tienda, perturbaban mi sueño que no conseguía conciliarme con él. Los doloridos músculos tampoco se ponían de mi parte, el cansancio se unía para formar la maldita tríada. A pesar de estas adversidades nocturnas, sonreía porque al menos no tenía que lidiar con el calor, lo cual consideraba una pequeña victoria.

En verdad, ahora lo recuerdo, esta fue la penúltima etapa. La última fue la del día siguiente, quedándome tres días en la playa de Patara, a unos doce kilómetros de distancia desde el extremo de la playa donde acampé, en un merecido alojamiento. Disfruté del sol y me bañé en la indómita playa donde solo había cincuenta turistas hasta que se consumaron los días y me dirigí Capadocia, a los paisajes lunares, pero eso es otra historia.

Y para finalizar dar las gracias por la dedicación y esfuerzo de Clow en facilitar la posibilidad de conocer esta hermosa tierra bañada por el Mediterráneo. Sin ti no hubiera sido posible.

Comentarios

Publicar un comentario